歴史学者・網野善彦の晩年の対談集。民俗学者の宮田登との3度にわたる対談を収録している。原著は1998年に出たもので、2012年に新書、2020年に文庫として3度も刊行されているところを見ると、根強い読者がいることがうかがえる。冒頭は、1度目の対談が行われた年に公開され、大ヒットした映画「もののけ姫」について語っている。エミシの少年、非稲作社会、女性だけのたたら場といった世界観は網野の歴史観をふんだんに取り入れているという。他にも直木賞受賞の坂東真砂子の「山妣(やまはは)」や、徳川政権が確立しつつあった江戸初期の常陸国の神田の惨劇を描いた飯嶋和一「神無き月十番目の夜」など、民俗について重厚に描かれた作品が近年増えていると語らっている。少し古い対談で、学者世界への愚痴や放談めいたところもあるが、例えば中世からしっかりと確立していた女性の所有権、相続の権利、養蚕で得た金銭などへの言及があり、飽きさせない。河原などで石を投げ合う、礫(つぶて)の習慣が古い時代からあったため、日本では速やかに野球が普及した、というのは放談だろうがおもしろい。1gあたりの熱量が最も高い穀物であるコメ、稲作を日本では神聖視してきて、学問の世界でも百姓=コメ農家という点に疑問を抱かなくなっているが、コメ農家は農家の半分であり、残りには炭焼きや林業、麦作や養蚕といった多彩な農家が今も昔もある。そして農家以外にも製鉄や製陶業、輸送業や漁業、行商など、多彩な営みが今も昔も各地にある。そういう当たり前の事実に改めて考えさせてくれる対談集だ。

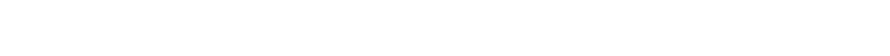

棟方志功のどの作品集よりもあらゆる資料や作品が網羅されているのではないでしょうか

棟方志功が描いた絵画や版画だけでなく、手紙やメガネまでも掲載

しかも絵画にしても版画にしても、既存の棟方志功の …続きを見る

しまざきジョゼさんの画集です。しまざきジョゼさんの絵は、人物が風景のひとつだからいい。あざとさがまったくないイラストが大衆から支持を得ているというだけでしまざきジョゼさんがいかにすごい人かと思う。

…続きを見る

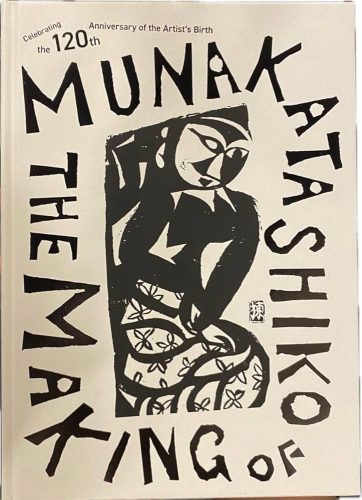

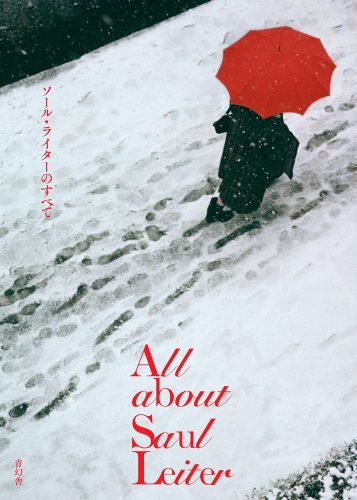

ソール・ライターのファンなら間違いない一冊ですし、

ソール・ライターファンでなくてもなにかしらは感じられる写真だと思います

消費されない写真

写真の本質がわかっているひとの写真

点数が …続きを見る

ヨシタケシンスケさんのイラスト集。この本が発売されたのは2016年だけど、中で載っているのは2000年頃のイラスト。時系列だと、この本に載っているイラストが一番古いです。自費出版で冊子にしていたのをま …続きを見る

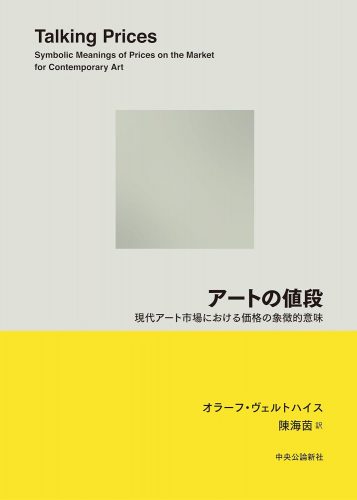

ギャラリーってみなさん行かれますか?

個人のイラストレーターさんだったりアーティストの方が個展を行うような、作品だけが置いてある30平米くらいの小さな空間

ギャラリーってどこも壁は真っ白で、絵 …続きを見る

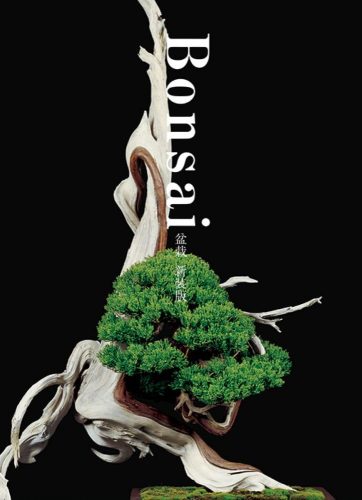

盆栽ってこんなにいっぱい種類があるんですね

片ページに盆栽の写真、もう片ページにその樹木の解説

しかも、ただ種類を紹介するんじゃなくて、松なら松の一級品を、楓なら楓の一級品の盆栽を収めている

…続きを見る

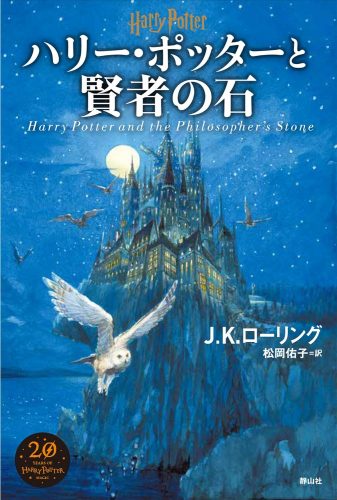

これまで一度もハリー・ポッターシリーズを読んだことも、映画を見たこともありません。でもUSJのハリー・ポッターエリアには行ってみたいなあと思って読んでみることにしました。USJを楽しむためには映画だけ …続きを見る

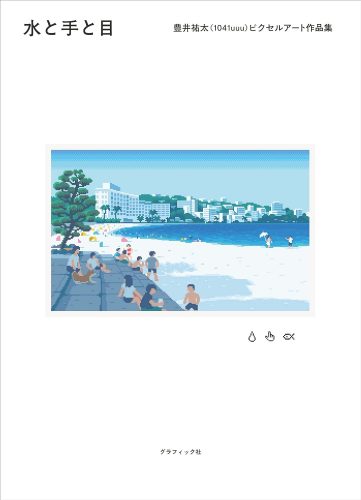

現代ピクセルアートの最高峰・豊井さんの画集

豊井さんがネットに発表している絵はループアニメが多いんだけど、それを本ならではの形に落とし込む作業も行われていて楽しい

豊井さんの絵ってドット絵なん …続きを見る