歴史学者・網野善彦の晩年の対談集。民俗学者の宮田登との3度にわたる対談を収録している。原著は1998年に出たもので、2012年に新書、2020年に文庫として3度も刊行されているところを見ると、根強い読者がいることがうかがえる。冒頭は、1度目の対談が行われた年に公開され、大ヒットした映画「もののけ姫」について語っている。エミシの少年、非稲作社会、女性だけのたたら場といった世界観は網野の歴史観をふんだんに取り入れているという。他にも直木賞受賞の坂東真砂子の「山妣(やまはは)」や、徳川政権が確立しつつあった江戸初期の常陸国の神田の惨劇を描いた飯嶋和一「神無き月十番目の夜」など、民俗について重厚に描かれた作品が近年増えていると語らっている。少し古い対談で、学者世界への愚痴や放談めいたところもあるが、例えば中世からしっかりと確立していた女性の所有権、相続の権利、養蚕で得た金銭などへの言及があり、飽きさせない。河原などで石を投げ合う、礫(つぶて)の習慣が古い時代からあったため、日本では速やかに野球が普及した、というのは放談だろうがおもしろい。1gあたりの熱量が最も高い穀物であるコメ、稲作を日本では神聖視してきて、学問の世界でも百姓=コメ農家という点に疑問を抱かなくなっているが、コメ農家は農家の半分であり、残りには炭焼きや林業、麦作や養蚕といった多彩な農家が今も昔もある。そして農家以外にも製鉄や製陶業、輸送業や漁業、行商など、多彩な営みが今も昔も各地にある。そういう当たり前の事実に改めて考えさせてくれる対談集だ。

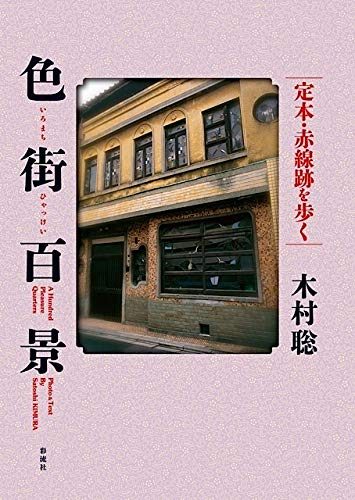

先日読んだ『占領と性』にめちゃくちゃ打ちのめされまして

あの本は「研究の半ば」ということを書かれていて、その後の研究はどうなったんだろうと『占領と性』を書かれた恵泉女学園大学平和文化研究所を調べても …続きを見る

長年にわたって日本全国の色街を訪ね歩いてきた著者が撮り溜めてきた色街の写真集。説明するまでもなく色街とは男性に性風俗を供給する女性たちがいた、売買春が行われてきた地域だ。戦後、いちおう法律で禁止される …続きを見る

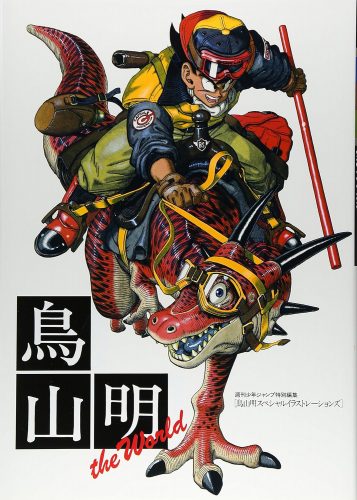

鳥山明先生……亡くなられましたね……

各書店で追悼フェアが行われていますね

とっくに絶版になっていたと思いこんでいたこちらの画集も書店で店売りされていたので購入しました

奥付を見たら2020年に …続きを見る

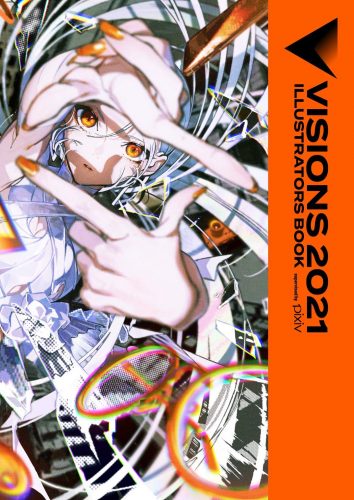

ガールフレンド特集史上最高傑作ではないでしょうか!

東京で暮らすカップルの東京デート案内

街ごとにデートコースが提示されていて、過去のデートスポットぶつ切り形式より遥かに実用的です

これこれ …続きを見る

池袋の西武百貨店でEX_VISIONSというpixiv主催の展覧会やってまして、そこで売ってました。図録かなーと思ったら2020年pixiv人気クリエイター総まとめ本みたいな作りでびっくり。展覧会にあ …続きを見る

村田蓮爾2冊目の画集『futurhythm』の新装丁版。

読みながら、GANTZスーツって村田蓮爾さんの影響受けてるんじゃないかなあと思いました。

めちゃめちゃ分厚くていい紙を使っていて、それ …続きを見る

![POPEYE 2024年 1月号 [ガールフレンド。] POPEYE 2024年 1月号 [ガールフレンド。]](https://hondanabooks.com/wp-content/uploads/2024/12/81VPBiQKiDL._SL1500_-396x500.jpg)

![[re futurhythm] [re futurhythm]](https://hondanabooks.com/wp-content/uploads/2020/05/1-1.jpg)