利根川は言うまでもなく関東一円、神奈川県以外の関東中から水をあつめ、太平洋に流れる流域面積日本一の河川だ。その利根川について書かれた本だ。内容は大きく分けて2つに分かれる。江戸時代の東遷事業と、近代の治水事業、それにともなう暮らしや生態系への影響についてだ。

一般に利根川は江戸時代に東遷、つまり江戸川を流れ東京湾に注ぐ川筋を、現在の千葉県と茨城県の県境にかけて流れるよう東へ遷移させたと言われているが、著者はそれは歴史の改ざんだと主張している。江戸幕府による利根川の治水事業は、主に東北、仙台藩などで穫れたコメをいかに効率よく江戸まで運ぶかを主眼にした水運事業であり、利根川の水は基本的には江戸川を流れており、千葉・茨城の県境を流れる量は少なかったという。実際、江戸川が100キロほど南下して東京湾に注ぐのに対し、千葉・茨城の県境から太平洋までは160kmもあり、わざわざ通すのは自然の理にもかなっていない。ではなぜ東遷事業と言われるようになったかというと、明治時代に流域に甚大な被害を及ぼした足尾鉱毒事件の鉱毒を首都・東京から遠ざけるため、学者や役人たちが喧伝したというのだ。著者は精細なデータ、文献を用いてそれらを実証している。

また、それらの文献によると、九十九里浜でのイワシ漁で300の網元、4万の漁民がいたという。ここで獲れたイワシは食用にしたのではなかった。大部分が肥料として浦賀などを経由して関西へ送られ、稲作、綿花栽培、みかん畑などで利用されたという。そして、そうして貨幣経済が利根川流域に浸透したことで農民が貧困化し、博徒などが横行する、ある種の荒んだ地域にもなったらしい。

また、利根川を代表する魚が鮭だということも知らなかった。今もわずかに遡上しているが、明治には50トン以上とれた年もあったが、前述の河川汚染の影響だろうか、0.5トンにまで減少した年もあった。現在では毎年5トンほどだといい、鮭が遡上する南限に近いのが利根川だ。

鹿島神宮などを船で巡る東国三社詣江戸時代も、1778年からの12年間で、木下(きおろし)の河岸から52169艘になったという。1年の平均で4300艘、1日12艘だ。乗客の定員は大きいもので8名、小さいものだと4名。ちなみに水郷潮来の遊郭は1715年には9軒、遊女95人、遊客24200人、遊客は16940両の金を落としたという。

後半では、20世紀の治水、主に利根川河口堰の建設によって利根川が巨大なため池のようになってしまったという事実が述べられている。海水の逆流による塩害防止を目的とした河口堰の建設は、稲作は守ったがシジミとシジミ漁を全滅させ、水質を著しく悪化させてしまった。また、ため池となったいうことは、高い堤防で住民と川が遮られてしまい、生活の場となっていないと指摘する。この本が書かれたのは1985年だ。それからの利根川はそんなに大きくは変化していないと思うが、より良くなったのだろうか。

2015年版がなぜか発売されていなくて2016年に飛びます。(合ってますよね?)

いままでは「どこかで絶対目にしたことのあるイラスト」が載っているような、大物中心の本だったんですが、この年から新人発 …続きを見る

これはスゴイ!

日本の乗用車のほぼすべてが詰まった本

現在までのすべての自動車のカタログ的な本ないかなって探してたんです

年度ごとのムック本はあるものの、アーカイブ的な本がなかなか見つからな …続きを見る

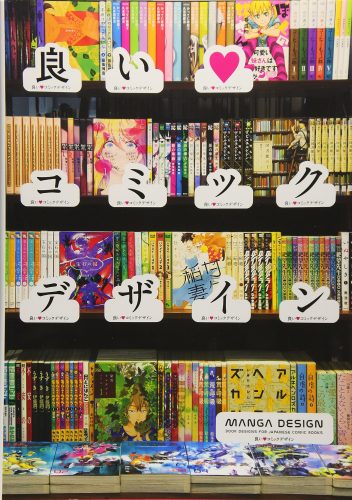

漫画の優れた装丁を集めた本。著者は、毎年ブログで「この装丁がすごい!」を発表しているKT氏。デザインスキーにとってはたまらない本です。

こういう本って、第三者の目から見ても「いい!」と思えるものが載 …続きを見る

点数をつけるなら80点だけどトレイルに対する知識がなさすぎるので暫定で

先日読んだグランマ・ゲイトウッドの本に完全に触発されて、山を歩きたい! と思って読んでみました

日本にもいっぱいロン …続きを見る

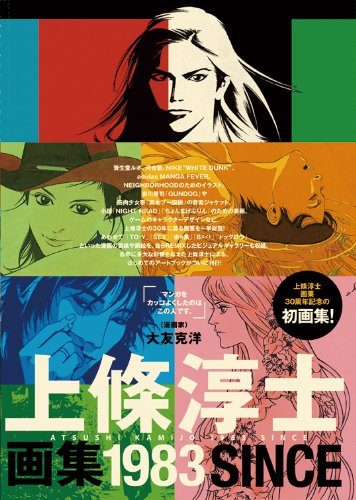

僕と上條淳士先生との出会いはビックコミックスピリッツの『エイト』という作品で。

それがハチャメチャに面白くてドハマりして。でも4巻で打ちきりになって。その後に上條淳士という人物について調べたら『SE …続きを見る