政治思想史研究者による、3人の作家、映画監督の評論集。著者の丹念な下調べと膨大な知識量から紡ぎ出される作品論は読み応え抜群で、ただ3人を並べているのではなく、未来志向のSF作家・小松左京、過去のロマンを描く歴史小説家の司馬遼太郎、ひたすら現在の状況、日々の日常を撮りつづけた映画監督の小津安二郎という三部構成になっている。それぞれの作家は理想化した過去から見た現在を、過去も未来もなくただ目の前の状況に対処している現在を、未来を切り開いていくために決断する現在を描いているという。元は2012年の連載を15年に単行本化したものだが、小松左京原作の「日本沈没」がテレビドラマ化されていたり、「燃えよ剣」などが司馬遼太郎の作品が映画化されている21年に読んでも、そしてさらに先に読んでも現在性があるように思える。3人の作家が常に描いているのはいつの時代もなかなか変わらない、変わろうとしない日本という社会だからだ。

だが小松左京の場合は原発事故後の現在では、作品の捉え方が違ってくるかもしれない。小松左京が描いた日本人は、第二次大戦の時のような、空気に支配され、知恵も技術も結集できなかった愚かな集団ではなく、極めて合理的に科学技術を駆使し、リスクをとって難局を乗り越える合理的な人々だった。背景にはキリスト教やゾロアスター教的な終末観、最終戦争といった観念があるという。相手が戦争でもゴジラでも日本沈没でも、ありったけの科学技術、特に原子力を駆使し、決断して行動する。そして難局を乗り越える…ひるがえって現実の日本はどうか。小松が小説を発表していた頃も現在も、日本人はそんなに変わっていないのかもしれないが、かつては科学技術、特に原子力への絶対的な信頼、期待があった。しかし今は…といった具合だ。

司馬遼太郎は過去も今も多くの日本人に読まれている、国民作家だ。日露戦争を頂点として、それ以降、自らが生きた大正・昭和以降の時代を描かなかった、描けなかった作家としても知られている。

司馬が好んだ人物像は農耕定住民よりも、遊牧する騎馬民族で、そういうイメージを持つ人物を好んで描いた。志半ばで斃れた漂泊者や、武芸や忍術、航海術で暮らしを立てる能力者を好んだ。だがそれらの人物が現代まで生きているすると、例えばIT技術を駆使して金融資本を増大させたり、資本主義社会での成功者、もしくはドローンやAIを使った近未来の軍隊になるのではないか。それは司馬が求める理想像ではない。過去を過去のままで密閉し、近代との関わりを断つことでロマンを保ち続けられる。

スペクタクルや超大作を志向した黒澤明と違い、小津安二郎は徹底して凹凸のない日常を描いた。だがどちらもアメリカの映画から大きな影響を受けていたという。小津のローアングルはコストパフォーマンスを意識したもで、何度も作品で描かれる日常の節約、忍耐といったものとつながりがある。

どの作家、映画監督も太平洋戦争を経験し、多大な影響を受けたが、志向したのは過去、現在、未来と違っていた。その違いが詳細に解説され、とても面白い。

チェルノブイリだったり、スリーマイルだったり、チャレンジャー号だったり、人類史に残る最悪の事故はどのように起きたのか、事故が起こるまでなんの対策もされていなかったのか、どんな予兆があり、逆にだれも問題 …続きを見る

羽海野チカさんが手掛けたFGOのキャラクター・オベロンが産まれるまでを描いた同人誌。自費出版本。

ひとつのキャラクターを産み出すだけなのに、ひとつのキャラクターを産み出すことの大変さが質量となって現 …続きを見る

大ブームですね

ヨーロッパかどこかのとある血族を描いたSF小説

核心的なネタバレではないんだけど、ちょっと内容を書くのでご注意ください

ただの民家がポツポツと点在していただけの土 …続きを見る

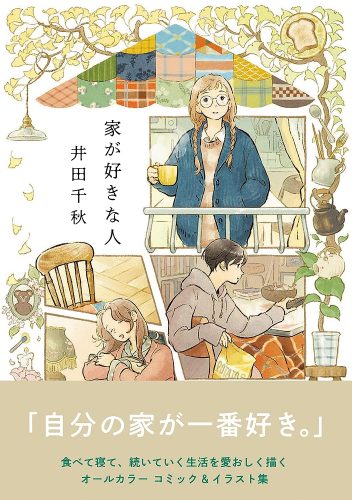

お馴染みPOPEYEの部屋特集2019年版です。約50部屋くらい掲載されていて楽しい。

「本当にいい部屋ってなんだろう?」というテーマなんだけど、その答えはどこにも書いてないんですよね。「答えは自分 …続きを見る

鶯谷、渋谷円山町、上野、新橋など山手線の各駅前を「異界」としてとらえ、取材してきた本橋が5番目に選んだ街は、高田馬場だった。所沢で生まれた本橋の父親は、戦後間もない頃に早稲田工業高校を卒業し、西武鉄道 …続きを見る

![POPEYE 2019年 2月号 [本当にいい部屋ってなんだろう?] POPEYE 2019年 2月号 [本当にいい部屋ってなんだろう?]](https://hondanabooks.com/wp-content/uploads/2023/12/81odR5VMweL._SL1500_-396x500.jpg)