富山で行われた環日本海文化圏のシンポジウムで、まず3回行われた基本的なテーマから発展し、食、住、衣と3回、合計で6回行われたシンポジウムのうちの4回目、食文化を中心に行われた講演集。1981年からまず3回行われ、この食のシンポジウムは1986年に開催されている。10人の登壇者は、一流の研究者ばかりだ。

中国の食物史として、陳舜臣がまず中国では今と同様に料理人の地位が高かったこと、庶民の食べ物は、節句のご馳走がだんだんと豪華になっていったことや、月餅など特色ある季節の料理も生まれていったことを明らかにしている。儒教の国らしく羊の肉には黍を、牛肉にはお米を添えるなど肉と穀物の取り合わせの規定も細かいのが面白い。

大林太良は諸外国の制度と比較し、日本のご馳走には生のものか干したもの、焼いたものがあったこと、それは主に魚で、男が料理したことなどを論じている(女が作る煮物は日常の家庭料理で、ハレの日の料理にはみられなかった)。正月の魚が西日本がブリ、東日本がサケなどの違いも面白い。

さらに、北方ツングース民族のサケマス類の天日干し(寒い地域では製塩がしにくいため塩蔵の食文化が発達せず、また塩蔵しなくとも長期保存が可能だった)や生食の文化と稲作民族の熟鮓の文化が富山で結合し、マス寿司になったなどの考察や、韓国やアイヌの食文化、そして古代縄文の食べ物、特に縄文遺跡からイルカの骨が大量に出土した真脇遺跡付近は、今ではイルカは食べられていないものの、近世は捕鯨の港町であったことなどが発表されている。

延喜式にみえる日本海地域の貢進を調べた門脇禎二、富山の日本酒と中国大陸の酒を比較した小泉武夫の発表もおもしろい。

日本海をめぐる北と南、東と西の豊かな食文化の講演会が、ちょうど日本海の中心のような富山で行われたという貴重な記録で、40年の後の今日に読んでも面白い。

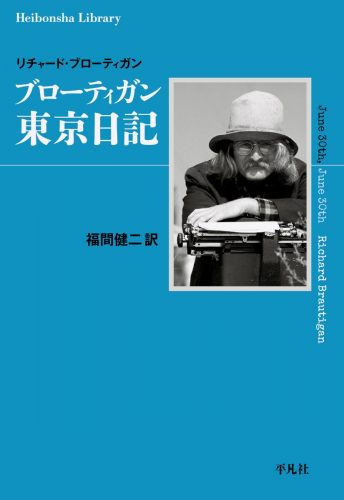

ブローティガンの自殺後に、遺族が遺品から見つけた作品。作品はブローティガンが自殺する2年前に完成していた。

このブローティガンの最高傑作は彼が死ぬまで表に出ることはなかった。

ブローティガ …続きを見る

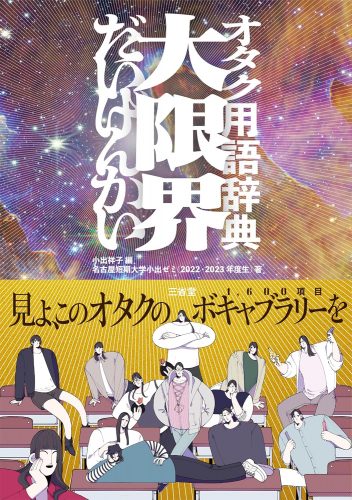

名古屋短期大学現代教養学科の学生12名が、自分たちの周りで使われているオタク用語約1,600項目を採集し、語釈と用例をまとめ、

それを辞書でおなじみの三省堂書店が監修したもの。

非公式のカップ …続きを見る

プラモ屋に行くと置いてある、かわいい装甲女の子がパッケージに描いてあるプラモデル、ありますよね

フレームアームズ・ガールというシリーズもので、そのパッケージ画像と、開発者インタビューをまとめた本です …続きを見る

漫画の優れた装丁を集めた本。著者は、毎年ブログで「この装丁がすごい!」を発表しているKT氏。デザインスキーにとってはたまらない本です。

こういう本って、第三者の目から見ても「いい!」と思えるものが載 …続きを見る

歴史学者・網野善彦の晩年の対談集。民俗学者の宮田登との3度にわたる対談を収録している。原著は1998年に出たもので、2012年に新書、2020年に文庫として3度も刊行されているところを見ると、根強い読 …続きを見る

リチャード・ブローティガンの1ヶ月半の来日の記録。来日の日々で書いた詩をまとめたもの。

タイトルは日記だけど、すべて詩。

ブローティガンといえば藤本和子さんの翻訳があってこそと思っていましたが …続きを見る