中世史の学者、というよりも当時の論壇のスター的存在になっていた網野善彦の論考や講演集。いずれも1980年から90年代半ばにかけてのもので、この本は1997年に出たから、ベストセラーになった1978年の『無縁・公界・楽――日本中世の自由と平和』から20年近く経っている。網野は以前の論考から何歩か踏み込み、中世社会において資本主義の源流があったとまで言及している。つまり高校教諭時代、教え子から「なぜ平安末・鎌倉時代にのみ優れた宗教家が輩出ししたのか」という問いへの網野の返答は、「その頃には武家政権が出来たと同時に農業生産も増大した結果、日本各地に都市や港町が形成され、農民以外にも多様な職能民、商工業者が生まれ、物流や経済活動が活発になり、それらの担い手というそれまで存在しなかった新たな階層の人々に新たな宗教が求められた」、というものだ。そこには市庭(いちば)や既存の宗教を媒介とした経済活動も含まれるが、そうした一連の歴史像は魅力的である一方で、今なお歴史学者から飛躍しすぎだと批判にさらされている。だがやはり、一遍上人の聖絵の読み解きから始まる中世像は解説の呉座勇一が言うように刺激的で魅力的だ。この本の主題をなす論考「境界に生きる人びと」には宗教と経済、資本主義の関係、宗教、つまり神仏や朝廷権力の零落と芸能や差別の源流などが述べられているが、網野自身も境界を研究するうちに境界で生きたようにも見える。まさに中世社会において貨幣や賭博、利子といった勃興する経済活動が魅力的である一方で異端視され、悪と見做されたように、網野自身も史学の諸権威から異端視されただろう。

「中世の音の世界 鐘・太鼓・音声」や一遍聖絵に出てくる異形の人びとについての論考など、令和の時代でも十分に面白い一冊だ。

新時代のイラストレーターざしきわらしの待望の作品集。巧すぎ&可愛すぎ。本人曰く、寺田克也の影響を受けているらしい。なるほど。

カラーの絵がぎっしり168ページ。

本人の絵が最高なんだからそれだけで …続きを見る

世に数ある読書術や勉強法の本のいくつかに「調べ物をするときには読みたい資料にたどり着くための力が必要で、この本はその最適解」と書いてあったので読んでみました

読みたい本を探す方法しか載っていない …続きを見る

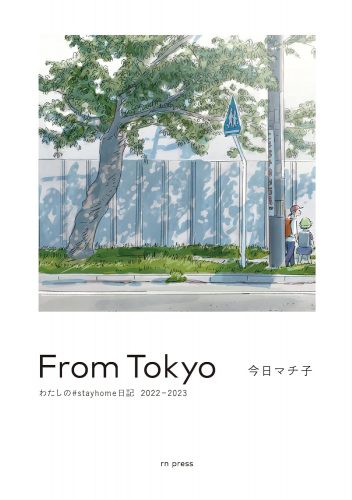

コロナ禍の日々を切り取った、今日マチ子さんの作品集の第3弾。

2022年から2023年の4月まで。

2023年6月現在、コロナはまだ日常に残っていますね。

街中では、マスクをつけている人6割 …続きを見る