富山で行われた環日本海文化圏のシンポジウムで、まず3回行われた基本的なテーマから発展し、食、住、衣と3回、合計で6回行われたシンポジウムのうちの4回目、食文化を中心に行われた講演集。1981年からまず3回行われ、この食のシンポジウムは1986年に開催されている。10人の登壇者は、一流の研究者ばかりだ。

中国の食物史として、陳舜臣がまず中国では今と同様に料理人の地位が高かったこと、庶民の食べ物は、節句のご馳走がだんだんと豪華になっていったことや、月餅など特色ある季節の料理も生まれていったことを明らかにしている。儒教の国らしく羊の肉には黍を、牛肉にはお米を添えるなど肉と穀物の取り合わせの規定も細かいのが面白い。

大林太良は諸外国の制度と比較し、日本のご馳走には生のものか干したもの、焼いたものがあったこと、それは主に魚で、男が料理したことなどを論じている(女が作る煮物は日常の家庭料理で、ハレの日の料理にはみられなかった)。正月の魚が西日本がブリ、東日本がサケなどの違いも面白い。

さらに、北方ツングース民族のサケマス類の天日干し(寒い地域では製塩がしにくいため塩蔵の食文化が発達せず、また塩蔵しなくとも長期保存が可能だった)や生食の文化と稲作民族の熟鮓の文化が富山で結合し、マス寿司になったなどの考察や、韓国やアイヌの食文化、そして古代縄文の食べ物、特に縄文遺跡からイルカの骨が大量に出土した真脇遺跡付近は、今ではイルカは食べられていないものの、近世は捕鯨の港町であったことなどが発表されている。

延喜式にみえる日本海地域の貢進を調べた門脇禎二、富山の日本酒と中国大陸の酒を比較した小泉武夫の発表もおもしろい。

日本海をめぐる北と南、東と西の豊かな食文化の講演会が、ちょうど日本海の中心のような富山で行われたという貴重な記録で、40年の後の今日に読んでも面白い。

2年前に買って積んでました。関東近郊のプレイスポットを1日1ページ1スポット、365日で365ページ365スポットを紹介している本です。私、東京在住なんですけど、全然東京を知らなくて。この本に出てくる …続きを見る

タイトルの通り、北欧神話と伝説を現地の研究者がまとめた本

どのエピソードも4ページくらいで終わり、めでたしめでたしとつくような内容で気軽に読める

主に口伝で残っている数々の伝説がまとめられています …続きを見る

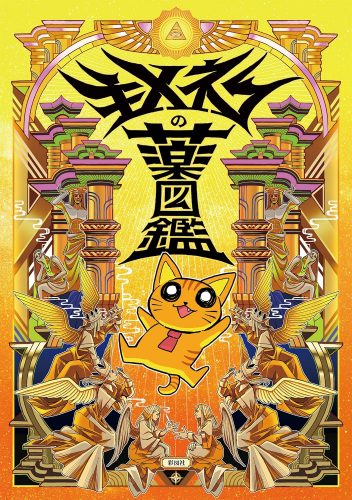

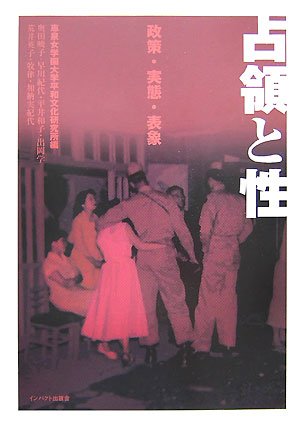

性ってどこかタブー視されているし、インターネット時代になってからは性の排除がより加速している

性に関する記録は埋もれていく

日本は8月15日を終戦記念日としているけど、

実際には1952年4 …続きを見る

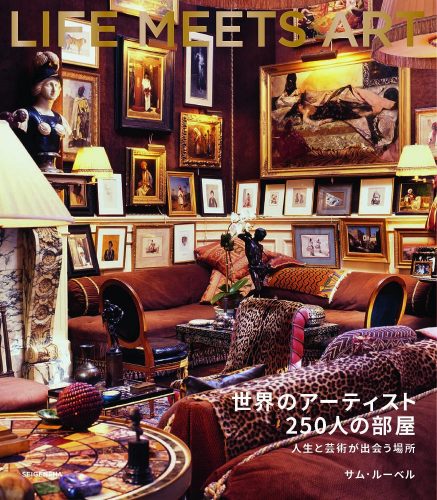

いま、日本でいちばん「心の欲しいものリスト」に入れられている本

もしくはいま日本でいちばん中身をチラ見されている本

チラ見して、素敵だけど…とちょっと考えて、お金に余裕がある時に買おうという結論に …続きを見る

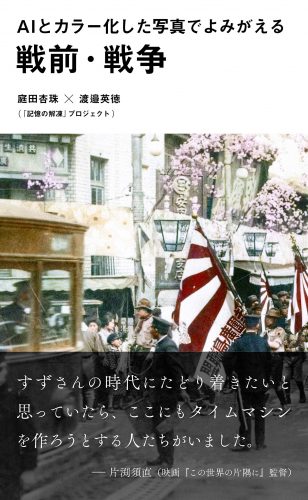

戦前・戦時中のモノクロ写真をAIの力でカラー化した写真集です。前書きにも書いてありますが、カラー化の技術向上には終わりがなく、この本に載っている写真は完成品ではなく、「2020年現在の成果物」です。確 …続きを見る

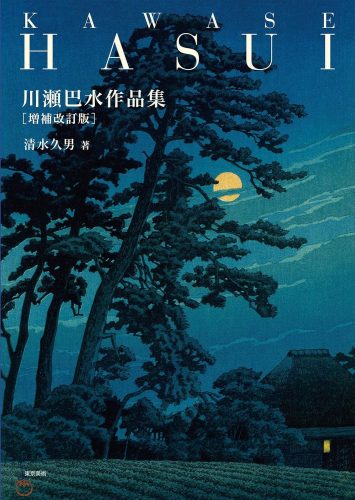

川瀬巴水という版画家をみなさんご存知ですか? 僕はつい最近まで知りませんでした

ジョブズの本だかAppleの歴史だかを読んで、ジョブズが川瀬巴水というを愛していたこと、来日してはそのたびに川瀬巴水 …続きを見る

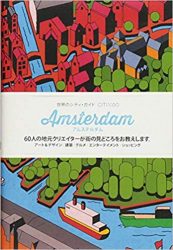

アムステルダムに住むクリエイターやアーティストたちが、アムステルダムの観光名所やレストラン、お店、ナイトスポットなどを現地に住む人ならではの視点で教えてくれる観光ガイド本。

POPEYEの街ガイドの …続きを見る